БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

1965 году 25-я пехотная дивизия Q41A была размещена близ деревни Ку Чи под Сайгоном. Там располагался основной очаг партизанского сопротивления в Южном Вьетнаме, основная база коммунистического Севера. США планировали оперативно подавить сопротивление, тем самым обрести окончательный контроль над южной частью Вьетнама и продемонстриро вать коммунистам "кузькину мать. Но почти сразу же в американском лагере начали происходить странные, мистические вещи. Несмотря на усиленную охрану периметра, по ночам в палатках раздавались выстрелы, а наутро в них находили убитых офицеров. В кустах прямо в центре лагеря мелькали ирреальные тени, которые совершали вполне реальные выстрелы и пропадали неизвестно куда. Американцы до предела усилили охрану и начали масштабную операцию по зачистке окрестностей. Тысячи солдат сносили джунгли бульдозерами и «прочищали» местность напалмом, уничтожая все поселения, а также источники воды и пищи. Призраки продолжали атаку.

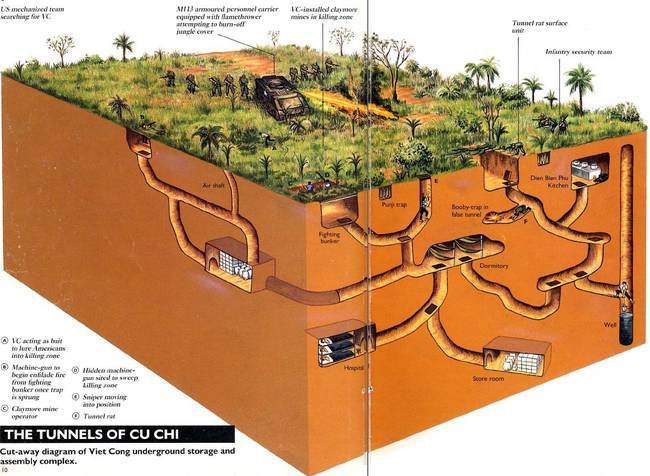

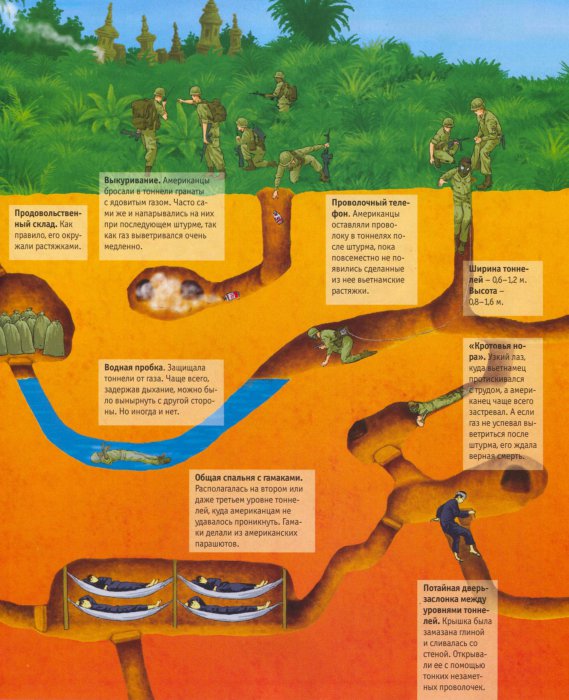

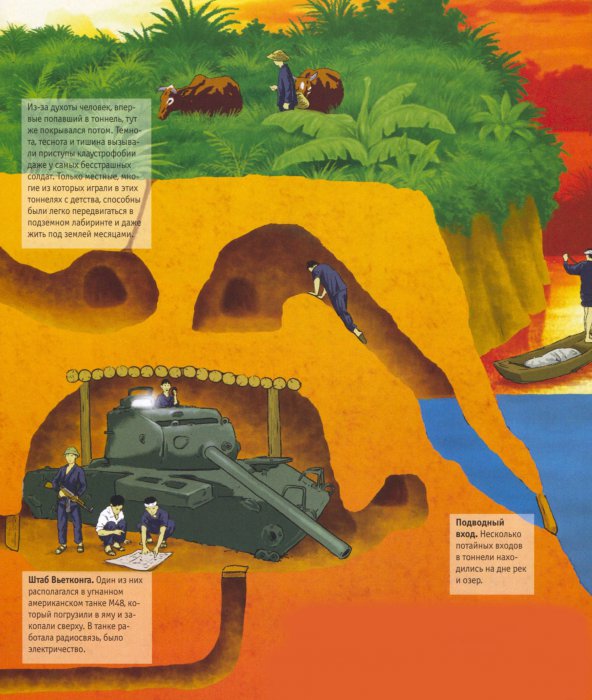

Понадобилось месяца четыре, чтобы разгадать тайну: по случайному стечению обстоятельств база 25-й дивизии расположилась точно над подземным партизанским городом! Это была сеть тоннелей общей протяженностью более 250 километров, которую выкопали в глинистой, идеально подходящей для этого земле Ку Чи еще в начале XX века, во время французской оккупации. Однако американцы недолго радовались своему открытию. Да. они обнаружили «норы» (точнее, в тот момент американское командование только начало догадываться об их наличии, даже близко не представляя масштабов тоннельной системы), но как с ними бороться?

В течение нескольких лет уничтожение подземных партизан Ку Чи в так называемом «Железном треугольнике» было американской идеей фикс. Начать с того, что просто обнаружить вход в тоннель было практически непосильной задачей: маленькие дыры. в которые с трудом протискивался человек, идеально маскировались дерном и листьями. Впрочем, иногда американцам удавалось найти вход, например преследуя вьетконговца.

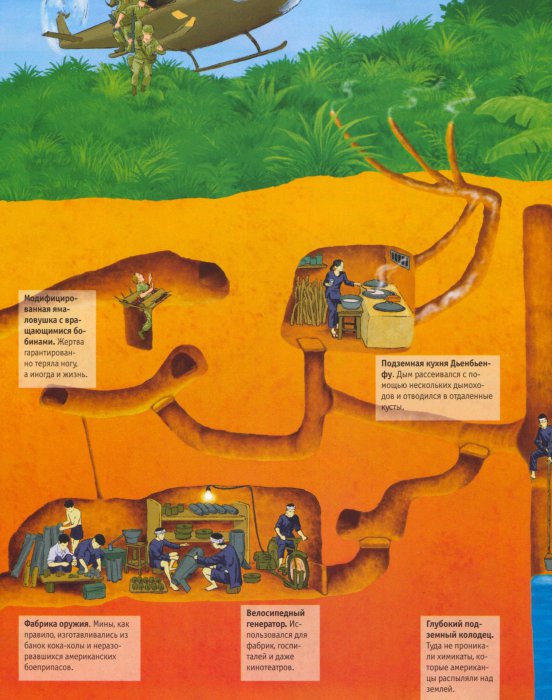

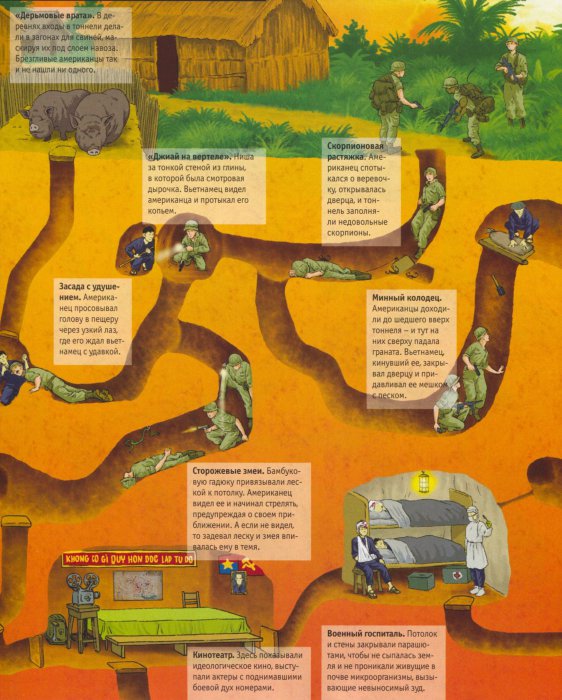

Однако что делать дальше? Выкуривать партизан ядовитыми газами? Но это было бесполезно, так как сложная система водяных пробок и герметичных люков, разделявших уровни, отлично защищала основные тоннели от газовой атаки. Спускаться внутрь? Для этой цели завели специально тренированное подразделение «тоннельных крыс» — щуплых безбашенных солдат, оснащенных налобными фонарями, проволочными телефонами, пистолетами с лазерными прицелами... Вьетконг встретил «крыс» с распростертыми объятиями и приготовил им такой подземный квест состоявший из ловушек и засад, что выбраться из-под вьетнамской земли живьем удавалось лишь половине из тех, кто спускался в «норы». Тем временем в тоннелях шла полноценная жизнь: там работали госпитали, кинозалы, столовые. Там рождались дети. В тоннелях проводились тактические совещания, оттуда велась разведка и планировались диверсии в Сайгоне и по всему Югу.

Уничтожить Ку Чи американцам удалось только в конце 60-х. На регион обрушились ковровые бомбардировки В-52. против которых партизаны оказались бессильны: снаряды оставляли воронки глубиной до 20 метров, тогда как система тоннелей чаще всего уходила под землю не более чем на пять метров. Однако это уже был финальный аккорд войны. Изможденные американцы, которых ослабляли внутренние антимилитаристские настроения и осуждение мировой общественности, вынуждены.были вывести войска. Разрушенный, но не сдавшийся подземный город, в котором выжило приблизительно 6 тысяч человек из 16 тысяч, праздновал победу.

Теперь, когда у тебя есть теоретическая база, мы предлагаем тебе незабываемое путешествие по тоннелям Ку Чи со всеми их ловушками, загадками и достопримечательностями, причем в самый разгар сопротивления!

Кстати, в городе Хошимин (бывший Сайгон) любой таксист за 20 долларов отвезет тебя посмотреть якобы на то, что осталось от Ку Чи. Только, скорее всего, это будет специально вырытый для туристов аттракцион.

А реальные тоннели (точнее, то, что от них осталось) лежат в стороне от туристских маршрутов. Над ними давно выросли джунгли, по соседству отстроили деревни, и местные мальчишки ходят в них играть в партизан. С одной стороны, невинная забава, а с другой... Мало ли что?

Автор Мартын Кузнецов, иллюстрации Влад Лесников

К наиболее ярким примерам ведения подземной войны относятся:

Бои в подземных коммуникациях Варшавы (Польша 1944 г.)

Действия подразделений армии США по обнаружению и уничтожению подземных баз армии Северного Вьетнама в 60-х годах

Действия советской армии по уничтожению афганских моджахедов в кяризах в 80-х годах

ДЕЙСТВИЯ В ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ в НАШИ ДНИ

В больших городах подземные коммуникации - это линии метрополитена, канализационные галереи, дренажные трубы.

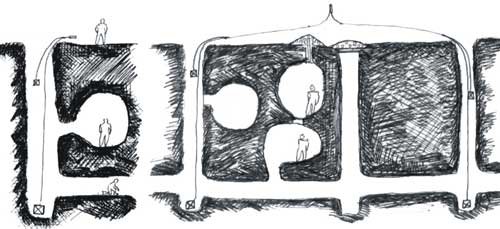

Они имеют большой внутренний диаметр - 2 м и более, и позволяют передвигаться большему количеству личного состава. Подземные тоннели обеспечивают атакующему противнику хорошее укрытие и скрытность выдвижения. Таким образом, группы атакующих легко могут проникать в тыл защитников, нанося удары в спину. Обороняющиеся будут вынуждены вести бой на двух уровнях, распыляя силы и средства. Всегда необходимо помнить, что весомое преимущество остается за тем, кому знакомы подземные коммуникации, тому, кто заранее подготовил их к обороне. Подразделениям, ведущим бой в своей зоне ответственности, необходимо заблаговременно проводить тщательную разведку подземных коммуникаций. Как правило, разведку в зоне ответственности роты проводит отделение 6-8 человек. Только очень протяженная сеть коммуникаций требует увеличение личного состава.

Вариант организации так называемого «подземного» патруля может быть следующим:

Головной дозор — 2 в/сл

Командир отделения с напарником – 2 в/сл

Инженер

Связист

Тыльное охранение – 2 в/сл

Итого – 8 в/сл.

Головной дозор дополнительно имеет: фонари или ночные пассивные очки (НПО-1), а так же прибор ВПХР.

Командир отделения — мел, карту (план) города, компас, записная книжка для сбора информации.

Инженер — инструменты, необходимые для открытия люков, комплект ВВ и СВ.

Связист может нести катушку СПП и телефон ТА-57, т.к. связь по радио будет затруднена.

Кроме того, у каждого члена патруля должны быть карманные фонари, веревки, противогазы, компасы, план (схема) местности. Отделение, передвигающееся под землей в полной темноте, должно быть связано веревкой общей длиной около 40м.

Необходимо помнить, что противогазы актуальны не только из-за возможного применения противником отравляющих веществ, но и из-за возможного повреждения труб природного газа. Перед спуском в подземелье патрулю необходимо подождать 10 минут пока головной дозор проверит уровень загазованности в подземных коммуникациях.

Выдвигаясь, необходимо поддерживать дистанцию между командиром отделения и головным дозором до 10 метров, между парами до 5 метров. Разведанные маршруты помечаются мелом для того, чтобы другие солдаты взвода смогли, при необходимости, найти подземный патруль.

Командир патруля, двигаясь по туннелю, должен считать пары шагов.

Если дозор обнаружил люк, он приоткрывает его, определяя свое местонахождение. Командир патруля определяет в каких целях этот люк может быть использован. Тоннели, ведущие в тыл, нужно блокировать и минировать. При этом сначала устанавливаются мины, а затем заграждения, которые располагаются на некотором удалении от мин.

ДЕЙСТВИЯ В САМОДЕЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

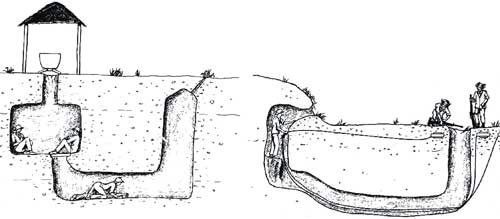

Одна из разновидностей подземной войны — это война в кяризах или так называемых «лисьих норах».

Огромный опыт в этом вопросе был накоплен американскими подразделениями, которые действовали во Вьетнаме, борясь с партизанскими формированиями. Те, в свою очередь, в силу невозможности спокойно существовать на поверхности, всю инфраструктуру партизанских баз перенесли под землю. Они организовали обширную сеть ходов сообщения на нескольких уровнях, включавших в себя штабы, госпитали, склады, места для отдыха, различные укрытия. Тонны земли были выкопаны и тщательно замаскированы в ручьях. Внутри тоннелей через каждые 20 м были вырыты дренажные трубы, чтобы предотвратить затопление тоннелей во время дождей. Примерно через каждые 30 м были вырыты водяные ловушки, которые препятствовали поступлению токсичных газов. Таким образом, основная часть подземного комплекса оставалась защищенной от газа и дыма, который закачивали туда американцы пытаясь выкурить их обитателей. Кроме этого, были прорыто большое количество вентиляционных отверстий обеспечивающих вентиляцию на всех уровнях подземного города. Подземные базы имели много входов и выходов, часть из которых, находилась под водой ниже уровня береговой линии. Они редко использовались, но противнику было их очень трудно обнаружить. Таким образом, подземные коммуникации, даже частично контролируемые противником, могли существовать.

Учитывая американский опыт, становится ясно, что обычные методы ведения боевых действий в таких условиях не приемлемы. Во-первых, ходы сообщения имеют маленький диаметр в окружности и позволяют передвигаться по ним только ползком или на четвереньках. По сравнению с городскими тоннелями, использование штатного вооружения из-за его громоздкости в «лисьих норах» затруднено. Его невозможно держать наготове постоянно, к тому же ведение огня вдоль тоннеля не всегда эффективно, т. к. тоннели построены зигзагообразно, постоянно образуя повороты на 60°.

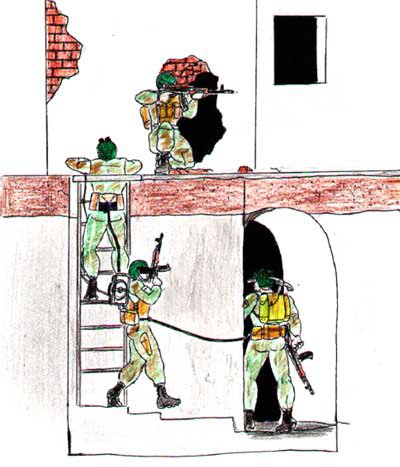

Учитывая все вышесказанное, становится ясно, что для противодействия противнику в подобных условиях целесообразно использовать специально тренированный личный состав, способный долгое время малыми группами и даже в одиночку, находиться под землей. Их задача — обнаружение складов, групповых укрытий, штабов и т. д. И их уничтожение. Для этих целей в состав подземного патруля назначаются два военнослужащих, вооруженных бесшумными пистолетами и зарядами ВВ. Кроме того, они должны иметь ножи, фонари, противогазы. Последовательно, друг за другом они продвигаются по тоннелю, тщательно прислушиваясь, причем двигающийся сзади, отвечает за охрану с тыла и находится на некотором расстоянии сзади, чтобы избежать поражения осколками при подрыве товарища на мине. Иногда действиям под землей предшествует «выкуривание» противника. Отсутствие связи с поверхностью является одним из недостатков и может вызвать неоправданные потери от огня своих подразделений, когда подземный патруль неожиданно показывается на поверхности. Возможность появления подземного патруля и сигналы опознавания должны оговариваться заранее.

ТАКТИКА БОРЬБЫ С «ПОДЗЕМНЫМИ ПАРТИЗАНАМИ»

С самого начала боевых действий в Афганистане Советская Армия столкнулась с проблемой «подземных партизан». Подземные туннели – водоводы, или, как их называли, кяризы имеют многовековую историю, бессистемное построение, к тому же сохраняемое местными жителями в тайне. В отличии от американцев, советские подразделения выработали оригинальную тактику борьбы с «подземным противником», против которой были бессильны даже «водяные затворы».

Для борьбы с «подземными партизанами» применялась следующая тактика.

В начале определялась глубина колодца. Например, по звуку падающего камня или с помощью «солнечного» зайчика. Если обнаруживались не просматриваемые зоны, на веревке нужной длины закидывали гранату.

После этого на детонирующем шнуре опускали заряд взрывчатки (часто использовали трофейные итальянские противотранспортные мины). Как только мина достигала дна, на другом отрезке детонирующего шнура длиной 3-4м опускали второй заряд весом 800г. Оба шнура на верху крепили к запалу УЗРГН от ручной гранаты и цепляли за вбитый колышек.

«Хитрость» такого способа подрыва заключалась в том, что верхний заряд, взорвавшись на долю секунды раньше, закупоривал своими газами колодец. Следом взрывался нижний заряд. Его ударная волна, отразившись от верхнего облака газов, устремлялась обратно вниз и в боковые ходы и туннели. Пространство между зарядами оказывалось в зоне смертельного избыточного давления: этот прием называли «стереофоническим эффектом».

Если удается обнаружить два лаза, то в каждый из них опускаем по два спаренных заряда, соединенных сверху детонирующим шнуром.

Затем в каждый колодец бросали дымовую шашку. Она не ядовита и нужна для того, чтобы определить момент, когда пора опускаться поисковой группе. Вентиляция в кяризах хорошая, и как только рассеивается дым, в низу можно дышать без противогазов.

Вниз спускаются две пары. Одна идет в разведку, другая прикрывает от возможного удара в спину. К ручке рюкзака привязывали веревку, чтобы тащить трофеи или самого разведчика, если его вдруг ранят или убьют. Полезно приматывать к цевью автомата фонарик, использовать трассирующие патроны, сигнальные мины. Если, например, связать 3 – 6 сигнальных мин в один пучок, а потом «стрелять» из них, держа в руке перед собой – эффект потрясающий. Яркий сноп огня, жуткий вой, фонтан «трассеров», отскакивающих от стен. Такое «психическое» оружие не выдерживали даже обученные бойцы. Они, как правило, валились ничком и инстинктивно закрывали голову руками.

взято от сюда

Комментариев 4

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.