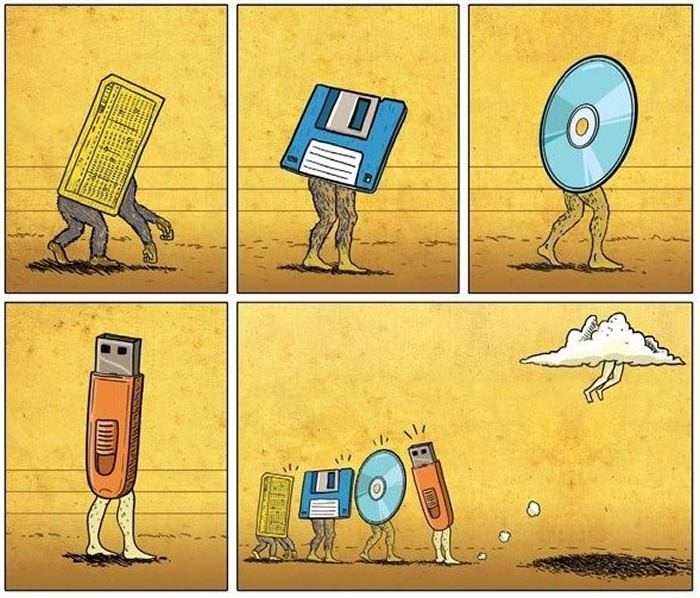

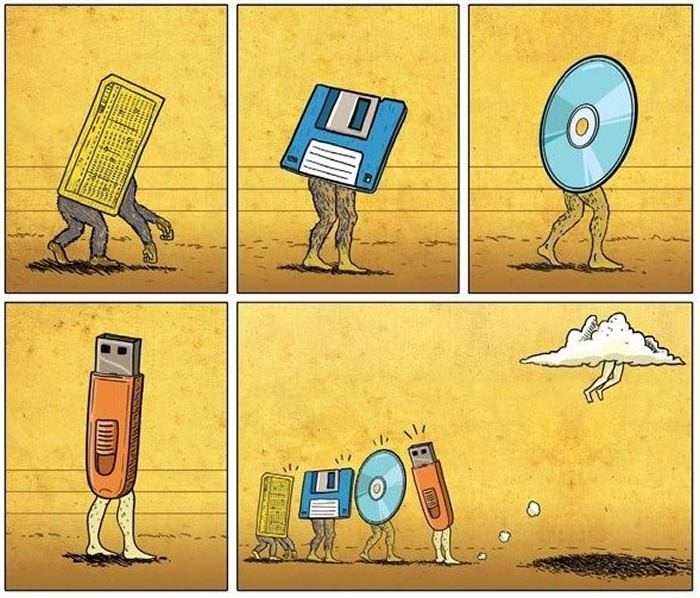

Эволюция носителей информации

Как эволюционировали технологии хранения данных на протяжении всей истории их существования, которая насчитывает уже более 200 лет.

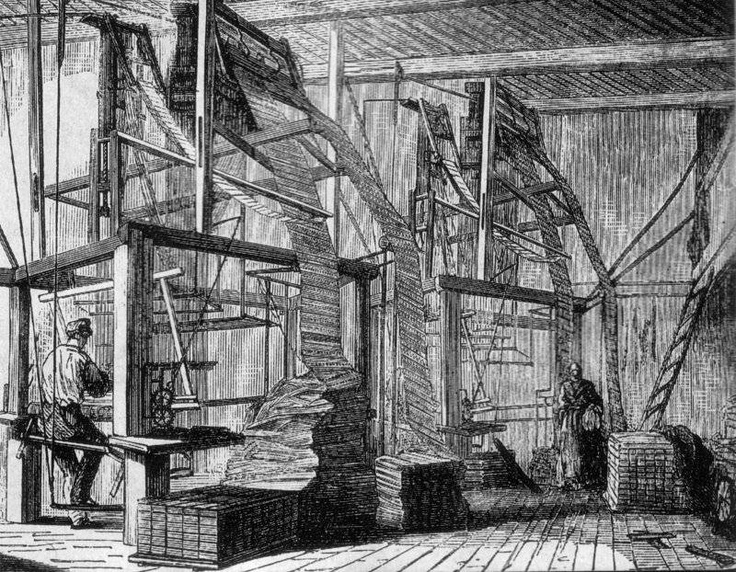

Наш рассказ начинается, конечно же, с перфокарт. Многие ошибочно считают, что перфокарты являются открытием XX века, однако, это не так. Первые перфокарты появились ещё в начале XIX века и использовались в ткацком станке, созданном французским изобретателем Жозефом Мари Жаккаром.

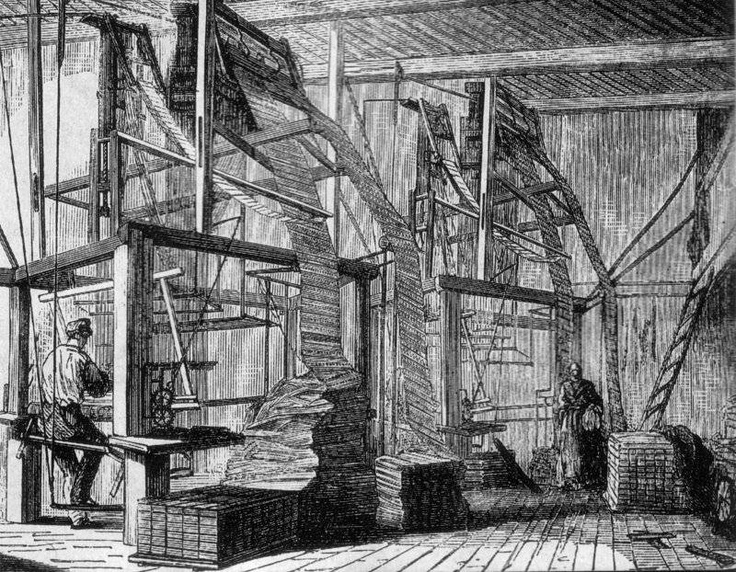

Итак, что же придумал Жаккар. В XIX веке производство ткани представляло собой довольно трудоемкий процесс, однако по своей сути это было постоянное повторение одних и тех же действий. Имея за спиной огромный опыт работы в качестве наладчика станков, Жаккар подумал, почему бы этот процесс не автоматизировать.

Плодом его работы стала система, использующая огромные твердые пластины, в которых были проделаны несколько рядов отверстий. Эти пластины и были первыми в мире перфокартами. Справедливости ради нужно отметить, что Жаккар все же не был в этой области новатором. Французские ткачи-изобретатели Базиль Бушон и Жак Вокансон также пытались использовать продырявленные ленты в своих ткацких станках, но не смогли завершить начатое.

Принцип работы Жаккардовой машины заключался в том, что на вход в считывающее устройство, которое представляло собой набор щупов, связанных со стержнями нитей, подавались перфокарты. При проходе перфорированной ленты через считывающее устройство щупы проваливались в отверстия, поднимая вверх соответствующие нити. Так определенная комбинация дыр в перфокарте позволяла получить нужный узор на ткани.

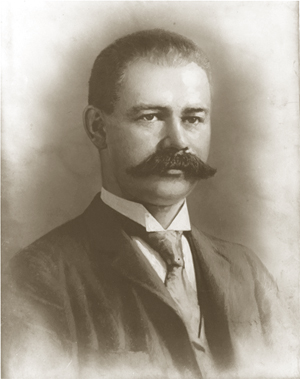

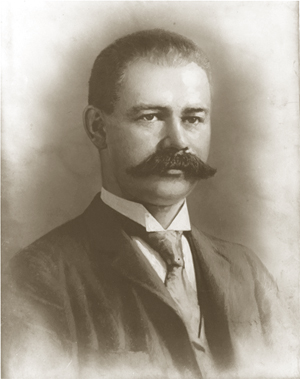

Перфокарты также занимали центральное место в изобретениях американского инженера Германа Холлерита, который в 1890 году создал табулятор – устройство, предназначенное для обработки буквенных и числовых символов, записанных на перфокарту, и вывода результата на бумажную ленту. На первых порах табулятор Холлерита использовало Бюро переписи населения США, а несколько позже систему взяли на вооружение в железнодорожном управлении и правительстве. К слову, в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulating Machine Company, которая в 1911 году стала частью конгломерата C-T-R, который в свою очередь в 1924 году был переименован в IBM.

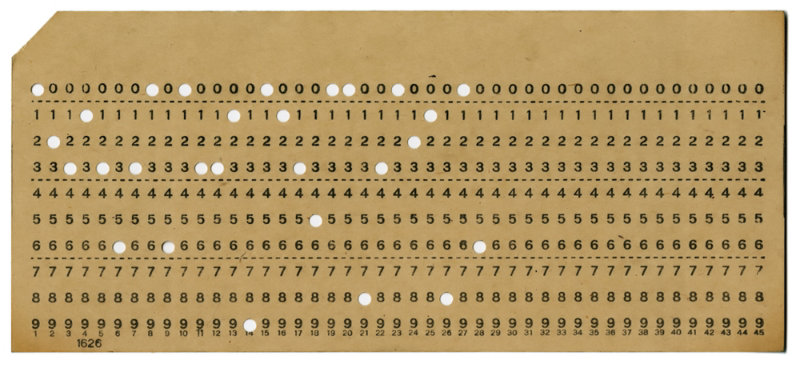

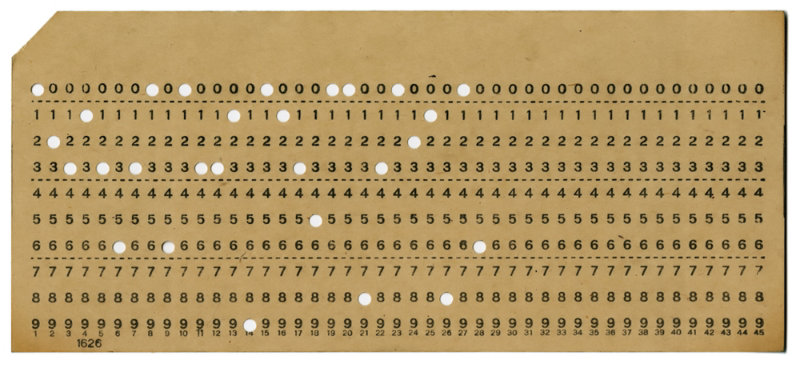

Основным преимуществом перфокарт была простота и удобство манипуляции данными. В любом месте колоды можно было добавить или удалить карты, а также легко заменить одни карты другими. Но были и свои минусы, которые с течением времени начали перевешивать плюсы. Прежде всего, это малая ёмкость. Как правило, перфокарта вмещала в себе всего лишь 80 символов. Это значит, что для хранения 1 Мбайта данных потребовалось бы порядка 10 тысяч перфокарт. Также для перфокарт была характерна низкая скорость чтения и записи. Даже самые быстрые считывающие устройства не обрабатывали более тысячи перфокарт в минуту, что соответствует примерно 1,6 Кбайт/мин. И, конечно, надёжность. Повредить изготовленную из тонкого картона перфокарту или проделать лишнее отверстие было проще простого.

Пик развития перфокарт пришелся на середину XX века, а закат эпохи наступил в 1980-х годах, когда им на смену пришли более совершенные магнитные носители информации.

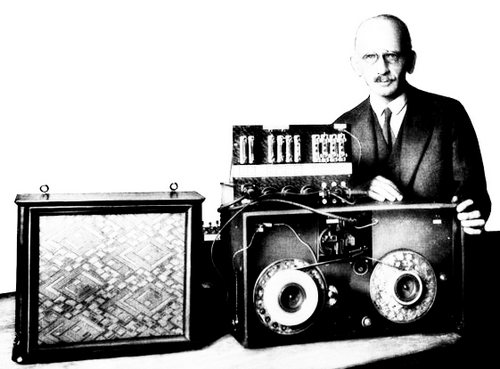

Первая магнитная пленка была создана в 1928 году немецким ученым Фрицем Пфлюмером. Такая пленка представляла собой тонкую бумагу, на которую был нанесен тонкий слой оксида железа. В том же году Пфлюмер показал прибор, предназначенный для магнитной записи на такую ленту. При записи информации на пленку оказывалось воздействие магнитным полем, и на её поверхности сохранялась намагниченность.

Первым коммерческим компьютером, который комплектовался магнитной лентой, был UNIVAC-I, выпущенный в 1951 году. В сравнении с перфокартами, магнитная плёнка UNIVAC-I была намного более вместительной – в нее можно было уместить порядка 1 Мбайта данных.

В качестве основного хранилища данных магнитные ленты использовались до 1980-х годов. В этот период они устанавливались в мейнфреймы и мини-компьютеры. С приходом жестких дисков магнитной ленте была отведена роль резервного хранилища данных. В 2000-х годах неоднократно высказывались мнения, что в скором времени магнитные пленки окончательно уйдут на покой. Начиная с 2008 года рынок ленточных накопителей уменьшался в среднем на 14% в год. Однако ситуация кардинально поменялась в 2011 году, когда Таиланд, где были расположены огромные производственные мощности производителей жестких дисков, сильно пострадал от наводнения. Из-за стихийного бедствия объемы производства HDD значительно упали, а цены на продукцию выросли на 20-60%. В результате магнитная лента обрела вторую жизнь.

Рынок ленточных накопителей поддерживается ещё тем фактом, что такие запоминающие устройства до сих пор обходятся дешевле, чем современные жесткие диски. По словам Эвангелоса Элефтеро, руководителя отдела технологий хранения данных исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, 1 Гбайт магнитной ленты стоит примерно 4 цента, тогда как 1 Гбайт дискового пространства на HDD обходится как минимум в 2,5 раза дороже – 10 центов. По этой причине выбор в пользу магнитной плёнки делают, к примеру, крупные исследовательские лаборатории, где существует необходимость хранить огромные объемы информации. К примеру, для хранения результатов на Большом адронном коллайдере используется именно магнитная лента. Для хранения 28 петабайтов данных на жестких дисках организации CERN, ответственной за создание и работу коллайдера, пришлось бы раскошелиться более чем на 38 миллионов долларов. В то время как хранение такого же объема информации на магнитной ленте обошлось им всего лишь в 1,5 миллиона.

По словам главы подразделения обработки и хранения данных CERN Альберто Пейса, помимо дешевизны, у магнитной ленты есть ещё несколько преимуществ перед жесткими дисками. Во-первых, это надежность. В случае разрыва ленты её всегда можно склеить, потеряв при этом лишь несколько сотен мегабайт даных. А при поломке жесткого диска, скорее всего, будет утеряна вся информация. Во-вторых, это скорость доступа. Роботу, который выбирает нужную кассету и вставляет её в считыватель, требуется около 40 секунд для выполнения этой операции. Но даже это примерно в 4 раза быстрее, чем если бы данные приходилось считывать с жесткого диска. В-третьих, срок службы магнитных лент достигает 30 и более лет, тогда как жесткие диски могут работать на протяжении всего 5 лет.

Альберто Пейс выделил ещё один значимый плюс магнитных лент – их безопасность. В теории злоумышленники могут получить доступ к жестким дискам, тогда как онлайн-доступ к магнитной плёнке получить невозможно.

Следующей ступенью эволюции носителей информации стала дискета. Она увидела свет в 1971 году, а её разработкой занималась компания IBM. История создания дискеты довольно проста: перед IBM встал вопрос о том, как рассылать своим клиентам обновления софта, и инженер компании Алан Шугарт предложил идею быстрого и компактного гибкого диска. Первая дискета была исполнена в 8-дюймовом форм-факторе и имела объем 80 Кбайт. Поддерживалась лишь одноразовая запись. Интересно, что изначальная конструкция дискеты не предусматривала привычный всем нам пластиковый кожух – IBM планировала поставлять гибкий диск без какой-либо защиты. Однако в таком виде дискета притягивала к себе пыль, вдобавок её легко можно было повредить. Поэтому было принято решение упаковать диск в пластиковый футляр.

На самом деле первые дискеты вовсе не пользовались популярностью. Причина этого заключается в том, что стоимость дисководов, которые требовались для чтения дискет, едва ли не превышала стоимость целого компьютера.

Шугарт и инженеры IBM продолжали работу над улучшением своего детища. В 1973 году объем гибких дисков был увеличен до 256 Кбайт, а в 1975 году он стал ещё в 4 раза больше. Но главной задачей Шугарта являлось не столько увеличение объема памяти дискеты, сколько уменьшение её размеров. Изначально дискета задумывалась как карманное устройство, но 8-дюймовый девайс можно было уместить разве что в среднеразмерную дорожную сумку.

И вот в 1976 году появился формат 5,25 дюймов. Нужно отметить, что этот стандарт разрабатывался основанной Шугартом компанией Shugart Associates в тесном сотрудничестве с организацией Wang Laboratories, которая планировала использовать уменьшенный формат в своих настольных компьютерах. Почему же 5,25"? Когда Ан Вэнг из Wang Laboratories вместе с Джимом Адкиссоном и Доном Массаро из Shugart Associates обсуждали будущий форм-фактор в баре, их внимание привлекла обычная салфетка. Так и родилась идея создать дискету с такими размерами. Она получила название mini-floppy.

Привычный 3,5-дюймовый формат дискета получила в 1981 году. Создателем формата выступила компания Sony. Первые 3,5" дискеты имели объем 720 Кбайт, но вскоре появились модели, вмещающие 1,44 Мбайт информации. Но к середине 90-х годов даже этого объема уже было недостаточно. Тем не менее дискеты ещё долго удерживались на рынке носителей информации, и лишь с появлением по доступной цене накопителей на основе флэш-памяти начали сдавать свои позиции.

Несмотря на все преимущества «флэшек» над дискетами, некоторые производители предпринимали попытки спасти устаревающий стандарт. Так, компания Iomega разработала дискету под названием Iomega Zip, которая отличалась о классических дискет увеличенным до 100 Мбайт объемом памяти и более высокой скоростью чтения и записи. Но из-за высокой стоимости и проблем с надежностью Iomega Zip так и не смогла потеснить на рынке ни 3,5" дискеты, ни накопители на основе флэш-памяти.

Когда на дворе стоял 1969 год, компания IBM еще упорно трудилась над созданием первой дискеты, а инженеры голландского производителя электроники Philips уже завершали работу над оптическим носителем под названием LaserDisc. Многие ошибочно полагают, что LaserDisc был первой в мире технологией оптической записи, однако это не совсем так. За 10 лет до этого события, в 1958 году, братья Пол и Джейм Грегг уже создавали похожую технологию. Отличие этих оптических носителей заключалось в том, что разработка братьев Греггов работала в режиме пропуска света, тогда как технология Philips использовала отраженный свет.

В 1961 году Грегги запатентовали свою технологию, но так и не смогли сделать из нее коммерческий продукт, впоследствии продав права на оптический носитель компании MCA в 1968 году. Philips и MCA посчитали, что конкуренция им ни к чему, и решили объединить свои усилия. Плодом их работы стал коммерческий запуск LaserDisc в 1972 году.

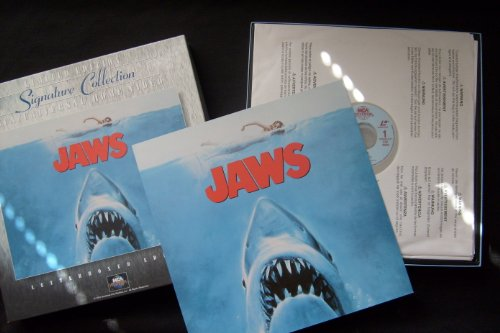

К моменту появления Laserdisc кассетные форматы VHS и Betamax уже снискали успех. Несмотря на то что Laserdisc имел множество преимуществ над кассетами, он так и не смог стать востребованным. В Европе его встретили довольно прохладно, и основными для этой технологии стали рынки США и Японии. Первым фильмом, выпущенным на носителе Laserdisc, были «Челюсти». Это случилось в 1978 году. А последним – картина «Воскрешая мертвецов» в 2000 году. Интересно, что производство Laserdisc проигрывателей продолжалось вплоть до 2009 года, когда компания Pioneer выпустила последнюю партию таких девайсов.

Намного более успешной альтернативой Laserdisc стал стандарт Compact Disc (CD), выпущенный в 1982 году. Разработкой этого формата занимался альянс компаний Sony и Philips. Изначально предполагалось, что компакт-диски будут использоваться только для хранения аудиозаписей в цифровом виде, однако со временем их начали использовать для хранения файлов любых типов. Во многом это стало возможным благодаря усилиям компаний Apple и Microsoft, которые начали устанавливать CD-приводы в свои компьютеры с 1987 года.

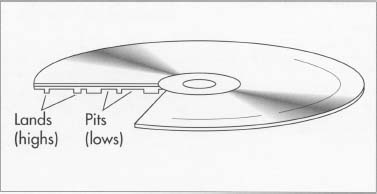

Что касается устройства компакт-диска, то оно достаточно простое. Сам CD представляет собой поликарбонатную подложку, которая покрыта тонким слоем металла. Этот слой защищен лаком, на который наносятся изображения, надписи и другие внешние опознавательные знаки диска.

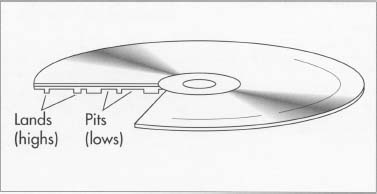

Информация, записанная на компакт-диск, имеет вид спирали из углублений, или «питов», нанесенных на обратную поверхность диска. Размер одного пита обычно составляет около 500 нм в ширину и от 850 до 3500 нм в длину. При этом глубина пита достигает отметки в 100 нм. Расстояние от каждого пита до соседних обычно равняется около 1,6 мкм. Это расстояние называется лэндом. Считывание информации с компакт-диска происходит с помощью лазерного луча, который образует световое пятно с диаметром около 1,2 мкм, что на 0,4 мкм меньше расстояния между соседними питами. В том случае, если луч «упирается» в лэнд, приемный фотодиод фиксирует сигнал максимальной интенсивности и распознает его как логическую единицу. При попадании лазера на пит, свет рассеивается и поглощается, а затем он отражается от поликарбонатной подложки. В таком случае фотодиод фиксирует свет меньшей интенсивности, и он распознается как логический нуль.

Долгие годы после появления CD его максимальный объем держался на отметке 650 Мбайт. На диске такой ёмкости можно было хранить около 74 минут качественного аудио. Лишь в 2000-х объем CD увеличился до 700 Мбайт. Также в продаже можно было найти 800-мегабайтные «болванки».

Когда технология CD только появилась, компакт-диски предназначались только для чтения: еще на стадии производства информация записывалась на диск путем нанесения питов на подложку. И уже затем поверх подложки наносился отражающий слой и защитный лак. Однако вскоре после появления CD пользователям захотелось самим записывать на диски информацию. Это подтолкнуло Philips и Sony на разработку стандарта CD-R (Compact Disc-Recordable). Так, первые компакт-диски, предназначенные для однократной записи, появились в 1988 году.

По своей конструкции диски CD-R отличались от предшественников лишь наличием еще одного слоя между подложкой и отражателем. Это слой был изготовлен из органического прозрачного красителя. У красителя было интересное свойство: под воздействием тепла он разрушался и темнел. Собственно, эти физические характеристики органического слоя и позволили реализовать возможность записи информации на диск. Во время записи лазер специального пишущего привода менял свою мощность, выжигая в слое красителя отдельные точки. При последующем чтении эти потемневшие зоны воспринимались фотодиодом как питы, или логический нуль.

Как уже говорилось выше, записать информацию на диск CD-R можно было лишь однократно. И это было главным недостатком этого формата. Многократная запись информации стала возможна в 1997 году с выходом стандарта CD-RW (Compact Disc-Rewritable).

Конструкция CD-RW полностью совпадала с устройством CD-R, за исключением слоя между подложкой и отражателем. На смену органическому красителю пришел неорганический активный материал – сплав халькогенидов. Так же как и органическое вещество, под воздействием мощного лазерного луча сплав темнел. Затемнение происходило в результате перехода вещества из кристаллического агрегатного состояния в аморфное. В отличие от органического вещества, сплав халькогенидов мог возвращаться в исходное кристаллическое состояние, что и обеспечило возможность многократной записи на диск.

За год до появления формата CD-RW свет увидели диски стандарта DVD (Digital Versatile Disc). История создания DVD довольно занимательна. Она берет свое начало в начале 90-х годов, когда компании Philips и Sony занимались разработкой технологии MMCD (Multimedia Compact Disc), а альянс, в который входили компании Toshiba, Time Warner, Hitachi, Pioneer и некоторые другие, трудились над созданием стандарта SD (Super Density). Обе коалиции активно рекламировали свои технологии, но под давлением компании IBM, в которой опасались повторения «войны форматов» между VHS и Betamax, они пошли на компромисс. Так появилась технология DVD.

Особенностью формата DVD было то, что первоначально он разрабатывались как замена устаревающим видеокассетам. Поэтому первое время аббревиатуру DVD было принято расшифровывать как Digital Video Disc. Однако позже оказалось, что DVD-диски идеально подходят для хранения любого рода данных, и предыдущее название быстро сменили на Digital Versatile Disc.

По своей конструкции DVD-диск не так сильно отличается от предшествующего стандарта CD. В технологии DVD уменьшился размер питов, поэтому для чтения таких дисков стало возможным использование красного лазера с длиной волны 635 или 650 нм. Для сравнения: чтение CD-дисков осуществлялось лазером с длиной волны 780 нм. Кроме этого, дорожки питов стали располагаться ближе друг к другу. Это позволило значительно увеличить плотность записи, и по итогу однослойный DVD вмещал 4,7 Гбайт данных – в 6,5 раз больше, чем CD. Также нужно отметить, что конструкция DVD предусматривает использование двух пластин толщиной 0,6 мм каждая вместо одной 1,2-миллиметровой у CD. Благодаря этому появилась возможность записывать информацию на DVD в два слоя – в обычный нижний слой и в верхний полупрозрачный.

Для того чтобы считать информацию с двухслойного диска лазеру требовалось менять фокусировку путем изменения длины волны. Главным преимуществом таких «болванок» стал вдвое увеличенный объем – 8,5 Гбайт. Кроме этого, спустя некоторые время появились двухсторонние DVD-диски, в том числе и двухслойные. Емкость таких девайсов достигла внушительных 17 Гбайт.

В 1997 году в продаже появились первые диски, предназначенные для однократной записи информации. Они получили маркировку DVD-R. А уже в 1999 году в продаже можно было увидеть девайсы DVD-RW, на которые информацию можно было записывать многократно. При создании этих двух форматов использовались те же принципы, что лежали в основе CD-R и CD-RW дисков: между подложкой и отражателем располагался слой органического или неорганического вещества, который под воздействием лазера умел имитировать питы.

Оба эти стандарта, DVD-R(W) были предложены альянсом DVD Forum. Кроме них, эта организация также разработала формат DVD-RAM, который выгодно отличался от DVD-RW более высокой скоростью чтения и большим количеством циклов перезаписи (до 100 тысяч, тогда как DVD-RW диск можно было перезаписать лишь 10 тысяч раз). Однако формат DVD-RAM не был совместим с DVD-RW, и поэтому обычные DVD-приводы не умели читать такие диски. По этой причине технология не получила особого распространения.

В 2002 году компании Sony и Philips, которые не входили в организацию DVD Forum, представили обратно совместимую с DVD-R(W) технологию DVD+R(W). От «минусового» варианта новый формат отличался разметкой, которая значительно упрощала позиционирование считывающей головки, и иным материалом отражающего слоя. Кроме этого, на DVD+R(W) информация записывалась поверх старой, как на видеокассеты, тогда как для записи на DVD-R(W) требовалось предварительно стереть все имеющиеся на диске данные. Это также положительно сказалось на скорость записи DVD+R(W) девайсов.

На этом потенциал технологии DVD был исчерпан, и следующим шагом в индустрии стал выпуск оптических накопителей нового поколения: Blu-ray и HD DVD. Они увидели свет в 2006 году. Формат Blu-ray был разработан консорциумом Blu-ray Disc Association, в который входили такие крупные компании, как Sony, Panasonic, Samsung, LG и многие другие. А созданием технологии HD DVD занимались японские производители: NEC, Toshiba и Sanyo. Оба формата использовали сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм, что позволило в очередной раз значительно увеличить ёмкость дисков. Так, однослойный Blu-ray диск вмещает в себе 25 Гбайт данных, а HD DVD – 15 Гбайт.

В целом, характеристики Blu-ray и HD DVD были очень схожи. Но американские киностудии дали понять, что они не будут поддерживать обе технологии одновременно. «Война форматов» продлилась два года. За это время подавляющее большинство киностудий отдали предпочтение стандарту Blu-ray, и в феврале 2008 году компания Toshiba объявила о прекращении разработки и дальнейшей поддержки HD DVD.

С тех пор Blu-ray остается единственным игроком на рынке оптических накопителей. За это время появились диски BD-R и BD-RE для однократной и многократной записи. Кроме этого, в 2009 году была представлена технология Blu-ray 3D, предназначенная для хранения и воспроизведения трехмерного видеоконтента. А в начале следующего года состоится запуск первых 4К-фильмов на оптических дисках формата Ultra HD Blu-ray. Новый стандарт обеспечивает поддержку разрешения 3840x2160 пикселов, звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X, технологии HDR и высокой частоты развертки (до 60 кадров в секунду). Емкость таких дисков составит 50, 66 или 100 Гбайт.

Наш рассказ начинается, конечно же, с перфокарт. Многие ошибочно считают, что перфокарты являются открытием XX века, однако, это не так. Первые перфокарты появились ещё в начале XIX века и использовались в ткацком станке, созданном французским изобретателем Жозефом Мари Жаккаром.

Итак, что же придумал Жаккар. В XIX веке производство ткани представляло собой довольно трудоемкий процесс, однако по своей сути это было постоянное повторение одних и тех же действий. Имея за спиной огромный опыт работы в качестве наладчика станков, Жаккар подумал, почему бы этот процесс не автоматизировать.

Плодом его работы стала система, использующая огромные твердые пластины, в которых были проделаны несколько рядов отверстий. Эти пластины и были первыми в мире перфокартами. Справедливости ради нужно отметить, что Жаккар все же не был в этой области новатором. Французские ткачи-изобретатели Базиль Бушон и Жак Вокансон также пытались использовать продырявленные ленты в своих ткацких станках, но не смогли завершить начатое.

Принцип работы Жаккардовой машины заключался в том, что на вход в считывающее устройство, которое представляло собой набор щупов, связанных со стержнями нитей, подавались перфокарты. При проходе перфорированной ленты через считывающее устройство щупы проваливались в отверстия, поднимая вверх соответствующие нити. Так определенная комбинация дыр в перфокарте позволяла получить нужный узор на ткани.

Перфокарты также занимали центральное место в изобретениях американского инженера Германа Холлерита, который в 1890 году создал табулятор – устройство, предназначенное для обработки буквенных и числовых символов, записанных на перфокарту, и вывода результата на бумажную ленту. На первых порах табулятор Холлерита использовало Бюро переписи населения США, а несколько позже систему взяли на вооружение в железнодорожном управлении и правительстве. К слову, в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulating Machine Company, которая в 1911 году стала частью конгломерата C-T-R, который в свою очередь в 1924 году был переименован в IBM.

Основным преимуществом перфокарт была простота и удобство манипуляции данными. В любом месте колоды можно было добавить или удалить карты, а также легко заменить одни карты другими. Но были и свои минусы, которые с течением времени начали перевешивать плюсы. Прежде всего, это малая ёмкость. Как правило, перфокарта вмещала в себе всего лишь 80 символов. Это значит, что для хранения 1 Мбайта данных потребовалось бы порядка 10 тысяч перфокарт. Также для перфокарт была характерна низкая скорость чтения и записи. Даже самые быстрые считывающие устройства не обрабатывали более тысячи перфокарт в минуту, что соответствует примерно 1,6 Кбайт/мин. И, конечно, надёжность. Повредить изготовленную из тонкого картона перфокарту или проделать лишнее отверстие было проще простого.

Пик развития перфокарт пришелся на середину XX века, а закат эпохи наступил в 1980-х годах, когда им на смену пришли более совершенные магнитные носители информации.

Первая магнитная пленка была создана в 1928 году немецким ученым Фрицем Пфлюмером. Такая пленка представляла собой тонкую бумагу, на которую был нанесен тонкий слой оксида железа. В том же году Пфлюмер показал прибор, предназначенный для магнитной записи на такую ленту. При записи информации на пленку оказывалось воздействие магнитным полем, и на её поверхности сохранялась намагниченность.

Первым коммерческим компьютером, который комплектовался магнитной лентой, был UNIVAC-I, выпущенный в 1951 году. В сравнении с перфокартами, магнитная плёнка UNIVAC-I была намного более вместительной – в нее можно было уместить порядка 1 Мбайта данных.

В качестве основного хранилища данных магнитные ленты использовались до 1980-х годов. В этот период они устанавливались в мейнфреймы и мини-компьютеры. С приходом жестких дисков магнитной ленте была отведена роль резервного хранилища данных. В 2000-х годах неоднократно высказывались мнения, что в скором времени магнитные пленки окончательно уйдут на покой. Начиная с 2008 года рынок ленточных накопителей уменьшался в среднем на 14% в год. Однако ситуация кардинально поменялась в 2011 году, когда Таиланд, где были расположены огромные производственные мощности производителей жестких дисков, сильно пострадал от наводнения. Из-за стихийного бедствия объемы производства HDD значительно упали, а цены на продукцию выросли на 20-60%. В результате магнитная лента обрела вторую жизнь.

Рынок ленточных накопителей поддерживается ещё тем фактом, что такие запоминающие устройства до сих пор обходятся дешевле, чем современные жесткие диски. По словам Эвангелоса Элефтеро, руководителя отдела технологий хранения данных исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, 1 Гбайт магнитной ленты стоит примерно 4 цента, тогда как 1 Гбайт дискового пространства на HDD обходится как минимум в 2,5 раза дороже – 10 центов. По этой причине выбор в пользу магнитной плёнки делают, к примеру, крупные исследовательские лаборатории, где существует необходимость хранить огромные объемы информации. К примеру, для хранения результатов на Большом адронном коллайдере используется именно магнитная лента. Для хранения 28 петабайтов данных на жестких дисках организации CERN, ответственной за создание и работу коллайдера, пришлось бы раскошелиться более чем на 38 миллионов долларов. В то время как хранение такого же объема информации на магнитной ленте обошлось им всего лишь в 1,5 миллиона.

По словам главы подразделения обработки и хранения данных CERN Альберто Пейса, помимо дешевизны, у магнитной ленты есть ещё несколько преимуществ перед жесткими дисками. Во-первых, это надежность. В случае разрыва ленты её всегда можно склеить, потеряв при этом лишь несколько сотен мегабайт даных. А при поломке жесткого диска, скорее всего, будет утеряна вся информация. Во-вторых, это скорость доступа. Роботу, который выбирает нужную кассету и вставляет её в считыватель, требуется около 40 секунд для выполнения этой операции. Но даже это примерно в 4 раза быстрее, чем если бы данные приходилось считывать с жесткого диска. В-третьих, срок службы магнитных лент достигает 30 и более лет, тогда как жесткие диски могут работать на протяжении всего 5 лет.

Альберто Пейс выделил ещё один значимый плюс магнитных лент – их безопасность. В теории злоумышленники могут получить доступ к жестким дискам, тогда как онлайн-доступ к магнитной плёнке получить невозможно.

Следующей ступенью эволюции носителей информации стала дискета. Она увидела свет в 1971 году, а её разработкой занималась компания IBM. История создания дискеты довольно проста: перед IBM встал вопрос о том, как рассылать своим клиентам обновления софта, и инженер компании Алан Шугарт предложил идею быстрого и компактного гибкого диска. Первая дискета была исполнена в 8-дюймовом форм-факторе и имела объем 80 Кбайт. Поддерживалась лишь одноразовая запись. Интересно, что изначальная конструкция дискеты не предусматривала привычный всем нам пластиковый кожух – IBM планировала поставлять гибкий диск без какой-либо защиты. Однако в таком виде дискета притягивала к себе пыль, вдобавок её легко можно было повредить. Поэтому было принято решение упаковать диск в пластиковый футляр.

На самом деле первые дискеты вовсе не пользовались популярностью. Причина этого заключается в том, что стоимость дисководов, которые требовались для чтения дискет, едва ли не превышала стоимость целого компьютера.

Шугарт и инженеры IBM продолжали работу над улучшением своего детища. В 1973 году объем гибких дисков был увеличен до 256 Кбайт, а в 1975 году он стал ещё в 4 раза больше. Но главной задачей Шугарта являлось не столько увеличение объема памяти дискеты, сколько уменьшение её размеров. Изначально дискета задумывалась как карманное устройство, но 8-дюймовый девайс можно было уместить разве что в среднеразмерную дорожную сумку.

И вот в 1976 году появился формат 5,25 дюймов. Нужно отметить, что этот стандарт разрабатывался основанной Шугартом компанией Shugart Associates в тесном сотрудничестве с организацией Wang Laboratories, которая планировала использовать уменьшенный формат в своих настольных компьютерах. Почему же 5,25"? Когда Ан Вэнг из Wang Laboratories вместе с Джимом Адкиссоном и Доном Массаро из Shugart Associates обсуждали будущий форм-фактор в баре, их внимание привлекла обычная салфетка. Так и родилась идея создать дискету с такими размерами. Она получила название mini-floppy.

Привычный 3,5-дюймовый формат дискета получила в 1981 году. Создателем формата выступила компания Sony. Первые 3,5" дискеты имели объем 720 Кбайт, но вскоре появились модели, вмещающие 1,44 Мбайт информации. Но к середине 90-х годов даже этого объема уже было недостаточно. Тем не менее дискеты ещё долго удерживались на рынке носителей информации, и лишь с появлением по доступной цене накопителей на основе флэш-памяти начали сдавать свои позиции.

Несмотря на все преимущества «флэшек» над дискетами, некоторые производители предпринимали попытки спасти устаревающий стандарт. Так, компания Iomega разработала дискету под названием Iomega Zip, которая отличалась о классических дискет увеличенным до 100 Мбайт объемом памяти и более высокой скоростью чтения и записи. Но из-за высокой стоимости и проблем с надежностью Iomega Zip так и не смогла потеснить на рынке ни 3,5" дискеты, ни накопители на основе флэш-памяти.

Когда на дворе стоял 1969 год, компания IBM еще упорно трудилась над созданием первой дискеты, а инженеры голландского производителя электроники Philips уже завершали работу над оптическим носителем под названием LaserDisc. Многие ошибочно полагают, что LaserDisc был первой в мире технологией оптической записи, однако это не совсем так. За 10 лет до этого события, в 1958 году, братья Пол и Джейм Грегг уже создавали похожую технологию. Отличие этих оптических носителей заключалось в том, что разработка братьев Греггов работала в режиме пропуска света, тогда как технология Philips использовала отраженный свет.

В 1961 году Грегги запатентовали свою технологию, но так и не смогли сделать из нее коммерческий продукт, впоследствии продав права на оптический носитель компании MCA в 1968 году. Philips и MCA посчитали, что конкуренция им ни к чему, и решили объединить свои усилия. Плодом их работы стал коммерческий запуск LaserDisc в 1972 году.

К моменту появления Laserdisc кассетные форматы VHS и Betamax уже снискали успех. Несмотря на то что Laserdisc имел множество преимуществ над кассетами, он так и не смог стать востребованным. В Европе его встретили довольно прохладно, и основными для этой технологии стали рынки США и Японии. Первым фильмом, выпущенным на носителе Laserdisc, были «Челюсти». Это случилось в 1978 году. А последним – картина «Воскрешая мертвецов» в 2000 году. Интересно, что производство Laserdisc проигрывателей продолжалось вплоть до 2009 года, когда компания Pioneer выпустила последнюю партию таких девайсов.

Намного более успешной альтернативой Laserdisc стал стандарт Compact Disc (CD), выпущенный в 1982 году. Разработкой этого формата занимался альянс компаний Sony и Philips. Изначально предполагалось, что компакт-диски будут использоваться только для хранения аудиозаписей в цифровом виде, однако со временем их начали использовать для хранения файлов любых типов. Во многом это стало возможным благодаря усилиям компаний Apple и Microsoft, которые начали устанавливать CD-приводы в свои компьютеры с 1987 года.

Что касается устройства компакт-диска, то оно достаточно простое. Сам CD представляет собой поликарбонатную подложку, которая покрыта тонким слоем металла. Этот слой защищен лаком, на который наносятся изображения, надписи и другие внешние опознавательные знаки диска.

Информация, записанная на компакт-диск, имеет вид спирали из углублений, или «питов», нанесенных на обратную поверхность диска. Размер одного пита обычно составляет около 500 нм в ширину и от 850 до 3500 нм в длину. При этом глубина пита достигает отметки в 100 нм. Расстояние от каждого пита до соседних обычно равняется около 1,6 мкм. Это расстояние называется лэндом. Считывание информации с компакт-диска происходит с помощью лазерного луча, который образует световое пятно с диаметром около 1,2 мкм, что на 0,4 мкм меньше расстояния между соседними питами. В том случае, если луч «упирается» в лэнд, приемный фотодиод фиксирует сигнал максимальной интенсивности и распознает его как логическую единицу. При попадании лазера на пит, свет рассеивается и поглощается, а затем он отражается от поликарбонатной подложки. В таком случае фотодиод фиксирует свет меньшей интенсивности, и он распознается как логический нуль.

Долгие годы после появления CD его максимальный объем держался на отметке 650 Мбайт. На диске такой ёмкости можно было хранить около 74 минут качественного аудио. Лишь в 2000-х объем CD увеличился до 700 Мбайт. Также в продаже можно было найти 800-мегабайтные «болванки».

Когда технология CD только появилась, компакт-диски предназначались только для чтения: еще на стадии производства информация записывалась на диск путем нанесения питов на подложку. И уже затем поверх подложки наносился отражающий слой и защитный лак. Однако вскоре после появления CD пользователям захотелось самим записывать на диски информацию. Это подтолкнуло Philips и Sony на разработку стандарта CD-R (Compact Disc-Recordable). Так, первые компакт-диски, предназначенные для однократной записи, появились в 1988 году.

По своей конструкции диски CD-R отличались от предшественников лишь наличием еще одного слоя между подложкой и отражателем. Это слой был изготовлен из органического прозрачного красителя. У красителя было интересное свойство: под воздействием тепла он разрушался и темнел. Собственно, эти физические характеристики органического слоя и позволили реализовать возможность записи информации на диск. Во время записи лазер специального пишущего привода менял свою мощность, выжигая в слое красителя отдельные точки. При последующем чтении эти потемневшие зоны воспринимались фотодиодом как питы, или логический нуль.

Как уже говорилось выше, записать информацию на диск CD-R можно было лишь однократно. И это было главным недостатком этого формата. Многократная запись информации стала возможна в 1997 году с выходом стандарта CD-RW (Compact Disc-Rewritable).

Конструкция CD-RW полностью совпадала с устройством CD-R, за исключением слоя между подложкой и отражателем. На смену органическому красителю пришел неорганический активный материал – сплав халькогенидов. Так же как и органическое вещество, под воздействием мощного лазерного луча сплав темнел. Затемнение происходило в результате перехода вещества из кристаллического агрегатного состояния в аморфное. В отличие от органического вещества, сплав халькогенидов мог возвращаться в исходное кристаллическое состояние, что и обеспечило возможность многократной записи на диск.

За год до появления формата CD-RW свет увидели диски стандарта DVD (Digital Versatile Disc). История создания DVD довольно занимательна. Она берет свое начало в начале 90-х годов, когда компании Philips и Sony занимались разработкой технологии MMCD (Multimedia Compact Disc), а альянс, в который входили компании Toshiba, Time Warner, Hitachi, Pioneer и некоторые другие, трудились над созданием стандарта SD (Super Density). Обе коалиции активно рекламировали свои технологии, но под давлением компании IBM, в которой опасались повторения «войны форматов» между VHS и Betamax, они пошли на компромисс. Так появилась технология DVD.

Особенностью формата DVD было то, что первоначально он разрабатывались как замена устаревающим видеокассетам. Поэтому первое время аббревиатуру DVD было принято расшифровывать как Digital Video Disc. Однако позже оказалось, что DVD-диски идеально подходят для хранения любого рода данных, и предыдущее название быстро сменили на Digital Versatile Disc.

По своей конструкции DVD-диск не так сильно отличается от предшествующего стандарта CD. В технологии DVD уменьшился размер питов, поэтому для чтения таких дисков стало возможным использование красного лазера с длиной волны 635 или 650 нм. Для сравнения: чтение CD-дисков осуществлялось лазером с длиной волны 780 нм. Кроме этого, дорожки питов стали располагаться ближе друг к другу. Это позволило значительно увеличить плотность записи, и по итогу однослойный DVD вмещал 4,7 Гбайт данных – в 6,5 раз больше, чем CD. Также нужно отметить, что конструкция DVD предусматривает использование двух пластин толщиной 0,6 мм каждая вместо одной 1,2-миллиметровой у CD. Благодаря этому появилась возможность записывать информацию на DVD в два слоя – в обычный нижний слой и в верхний полупрозрачный.

Для того чтобы считать информацию с двухслойного диска лазеру требовалось менять фокусировку путем изменения длины волны. Главным преимуществом таких «болванок» стал вдвое увеличенный объем – 8,5 Гбайт. Кроме этого, спустя некоторые время появились двухсторонние DVD-диски, в том числе и двухслойные. Емкость таких девайсов достигла внушительных 17 Гбайт.

В 1997 году в продаже появились первые диски, предназначенные для однократной записи информации. Они получили маркировку DVD-R. А уже в 1999 году в продаже можно было увидеть девайсы DVD-RW, на которые информацию можно было записывать многократно. При создании этих двух форматов использовались те же принципы, что лежали в основе CD-R и CD-RW дисков: между подложкой и отражателем располагался слой органического или неорганического вещества, который под воздействием лазера умел имитировать питы.

Оба эти стандарта, DVD-R(W) были предложены альянсом DVD Forum. Кроме них, эта организация также разработала формат DVD-RAM, который выгодно отличался от DVD-RW более высокой скоростью чтения и большим количеством циклов перезаписи (до 100 тысяч, тогда как DVD-RW диск можно было перезаписать лишь 10 тысяч раз). Однако формат DVD-RAM не был совместим с DVD-RW, и поэтому обычные DVD-приводы не умели читать такие диски. По этой причине технология не получила особого распространения.

В 2002 году компании Sony и Philips, которые не входили в организацию DVD Forum, представили обратно совместимую с DVD-R(W) технологию DVD+R(W). От «минусового» варианта новый формат отличался разметкой, которая значительно упрощала позиционирование считывающей головки, и иным материалом отражающего слоя. Кроме этого, на DVD+R(W) информация записывалась поверх старой, как на видеокассеты, тогда как для записи на DVD-R(W) требовалось предварительно стереть все имеющиеся на диске данные. Это также положительно сказалось на скорость записи DVD+R(W) девайсов.

На этом потенциал технологии DVD был исчерпан, и следующим шагом в индустрии стал выпуск оптических накопителей нового поколения: Blu-ray и HD DVD. Они увидели свет в 2006 году. Формат Blu-ray был разработан консорциумом Blu-ray Disc Association, в который входили такие крупные компании, как Sony, Panasonic, Samsung, LG и многие другие. А созданием технологии HD DVD занимались японские производители: NEC, Toshiba и Sanyo. Оба формата использовали сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм, что позволило в очередной раз значительно увеличить ёмкость дисков. Так, однослойный Blu-ray диск вмещает в себе 25 Гбайт данных, а HD DVD – 15 Гбайт.

В целом, характеристики Blu-ray и HD DVD были очень схожи. Но американские киностудии дали понять, что они не будут поддерживать обе технологии одновременно. «Война форматов» продлилась два года. За это время подавляющее большинство киностудий отдали предпочтение стандарту Blu-ray, и в феврале 2008 году компания Toshiba объявила о прекращении разработки и дальнейшей поддержки HD DVD.

С тех пор Blu-ray остается единственным игроком на рынке оптических накопителей. За это время появились диски BD-R и BD-RE для однократной и многократной записи. Кроме этого, в 2009 году была представлена технология Blu-ray 3D, предназначенная для хранения и воспроизведения трехмерного видеоконтента. А в начале следующего года состоится запуск первых 4К-фильмов на оптических дисках формата Ultra HD Blu-ray. Новый стандарт обеспечивает поддержку разрешения 3840x2160 пикселов, звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X, технологии HDR и высокой частоты развертки (до 60 кадров в секунду). Емкость таких дисков составит 50, 66 или 100 Гбайт.

Комментариев 1

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.